Ma proposition de remplacer les cotisations sociales et la CSG par une Taxe A la Consommation dans le financement de la Sécu génère mécaniquement de l'inflation. En effet, je propose de rendre disponible aux salariés les cotisations sociales salariales auparavant retenues sur leurs salaires ou revenus d'activité (de même, les entreprises récupèreront les cotisations sociales patronales).

D'après la Comptabilité nationale, les cotisations sociales salariales (celles des salariés + les cotisations sociales des non-salariés) représentent ces dernières années 16% des salaires nets declarés et revenus d'activité non salariée : l'instauration de la TAC en 5 ans équivaut donc à une inflation annuelle de 3% sur ces revenus (plus exactement de 2% annuel sur les salaires et de 4% annuel sur les revenus des non-salariés).

Après les 5 ans de transition, les salaires (et revenus d'activités en général) auront donc augmenté de 16% en moyenne. Dans le même temps, les prix augmenteront mécaniquement. En effet, si la TVA disparaitra, l'instauration d'une TAC non remboursable à 12% se répercutera sur les prix. Mais alors que le coût de la protection sociale française ne se répercutait jusque-là que sur les prix des produits fabriqués en France et à fort contenu de main d'oeuvre, il se répercutera sur l'ensemble des biens et services consommés sur le territoire, qu'ils soient produits ici ou ailleurs, fabriqués par de la main d'oeuvre ou mécaniquement, consommés par des habitants ou par des touristes.

Juste quelques idées pour contribuer au débat et préparer nos avenirs, par un bricolo de la politique et de l'économie.

lundi 30 juillet 2012

dimanche 29 juillet 2012

Allocation Universelle

Voilà une idée dérangeante autant qu'intéressante.

De quoi s'agit-il ?

un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ; un revenu versé inconditionnellement, sans justification de ressources, à tout individu, de sa naissance à sa mort, du seul fait qu'il existe.

Ou, en V.O. : A basic income is an income unconditionally granted to all on an individual basis, without means test or work requirement.

C'est le meilleur moyen d'éliminer tout risque d'extrême pauvreté, et de garantir à chacun la sécurité fondamentale lui permettant de disposer pleinement de sa liberté et d’effectuer ses propres choix.

Cette Allocation Universelle sera versée à tous les résidents français sur base individuelle, sans aucune distinction de condition, revenu, statut... La seule distinction acceptable serait celle de l'âge : un enfant recevra la moitié de l'allocation d'un adulte.

Profitons-en pour simplifier et rendre plus lisible notre système d'Etat-providence constitué d'empilement d'aides sociales. Cette Allocation Universelle remplacera toutes ces aides: Allocation familiales (et autres prestations sociales liées à la composition familiale), Revenu Minimum d'Insertion (R.M.I.), Revenu de Solidarité Active (R.S.A.), Prime pour l'Emploi... près de 60 milliards d'euros en 2010 au total. cela pour l'application française, mais je propose que cette même Allocation Universelle soit appliquée simultanément dans tous les pays européens, remplaçant dans chaque pays les aides équivalentes aux aides sociales françaises citées ci-dessus.

Comme imaginé ailleurs, je propose que cette Allocation Universelle soit mise en place en 5 ans, par tranches de 20% (les aides remplacées étant supprimées au même rythme).

2 questions restants ouvertes :

1) à quel montant fixer cette Allocation Universelle?

2) comment la financer?

Sur la question du financement, une première remarque que je dois à Marc de Basquiat ("rationalisation d'un système redistributif complexe : une modélisation de l'allocation universelle en France") : le mécanisme de l'Allocation Universelle permet théoriquement de réaliser un profil de redistribution similaire à celui d'un impôt négatif un temps envisagé, comme le montre le petit graphique ci-dessous :

De quoi s'agit-il ?

un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ; un revenu versé inconditionnellement, sans justification de ressources, à tout individu, de sa naissance à sa mort, du seul fait qu'il existe.

Ou, en V.O. : A basic income is an income unconditionally granted to all on an individual basis, without means test or work requirement.

C'est le meilleur moyen d'éliminer tout risque d'extrême pauvreté, et de garantir à chacun la sécurité fondamentale lui permettant de disposer pleinement de sa liberté et d’effectuer ses propres choix.

Cette Allocation Universelle sera versée à tous les résidents français sur base individuelle, sans aucune distinction de condition, revenu, statut... La seule distinction acceptable serait celle de l'âge : un enfant recevra la moitié de l'allocation d'un adulte.

Profitons-en pour simplifier et rendre plus lisible notre système d'Etat-providence constitué d'empilement d'aides sociales. Cette Allocation Universelle remplacera toutes ces aides: Allocation familiales (et autres prestations sociales liées à la composition familiale), Revenu Minimum d'Insertion (R.M.I.), Revenu de Solidarité Active (R.S.A.), Prime pour l'Emploi... près de 60 milliards d'euros en 2010 au total. cela pour l'application française, mais je propose que cette même Allocation Universelle soit appliquée simultanément dans tous les pays européens, remplaçant dans chaque pays les aides équivalentes aux aides sociales françaises citées ci-dessus.

Comme imaginé ailleurs, je propose que cette Allocation Universelle soit mise en place en 5 ans, par tranches de 20% (les aides remplacées étant supprimées au même rythme).

2 questions restants ouvertes :

1) à quel montant fixer cette Allocation Universelle?

2) comment la financer?

Sur la question du financement, une première remarque que je dois à Marc de Basquiat ("rationalisation d'un système redistributif complexe : une modélisation de l'allocation universelle en France") : le mécanisme de l'Allocation Universelle permet théoriquement de réaliser un profil de redistribution similaire à celui d'un impôt négatif un temps envisagé, comme le montre le petit graphique ci-dessous :

mercredi 25 juillet 2012

Taxes sur les Excédents Commerciaux

Une première objection sur cette proposition de TEC : je ne vois pas pourquoi on chercherait l'équilibre de la balance commerciale avec tous les pays avec lesquels nous échangeons ; je ne vois pas pourquoi on exigerait qu'un pays exportateur de petrole vers l'Europe utilise ses revenus petroliers pour importer des produits européens. Cela pourrait se justifier, mais avec des zones économiques d'une taille comparable avec celle de l'Union Européenne.

Fidèle à mes bonnes habitudes, j'ai fait mon petit calcul de coin de table sur la TEC telle que proposée par Laurent S.

Je rappelle que la variation de cette Taxe sur les Excédents Commerciaux est basée sur une formule de ce type :

T’=t+(T-t).ln(1+exp(-k.S))/ln(2)

dans laquelle :

T' est le taux de la taxe à l'année N+1,

T est le taux de la taxe à l'année N,

t est le taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires,

k est un coefficient de proportionalité asymptote entre le produit de la taxe et le déficit commercial,

S est le solde de la balance commerciale.

Les données Eurostat (extraction du 31 août 2011) donne pour l'Union Européenne à 27 un déficit commercial de -153 milliards d'euros pour 2010.

En 2006, le tarif douanier moyen appliqué par l'Union Européenne sur l'ensemble des produits (produits agricoles exclus) était de 3.9%. Considérons-le pour l'exercice uniforme à tous les pays : T=3.9%.

Bien entendu, nous n'avons pas le recul de plusieurs années d'évolution de la TEC, et son impact sur le solde des balances commerciales, mais nous pouvons commencer par regarder ce que cela donnerait pour la première année d'application (moyenne de la première année des scenarii dans lesquels la TEC aurait appliqué pour la première fois entre 2006 et 2010).

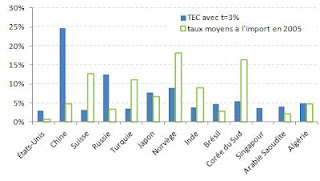

Si on cherche à atteindre la libre circulation des biens (t=0%), avec la valeur retenue par Laurent S. de k=0.119223, le taux de taxation moyen bondit de 3.7% à 24.6%, générant près de 303 milliards d'euros de recette supplémentaire... Brutal ! Les importations chinoises se retrouvent du jour au lendemain taxées à 94%.

En retenant t=3% comme taux cible en cas d'excédent commercial et la même valeur du coefficient k, on obtient une taxe d'importation moyenne de 7.6% et 64 milliards d'euros de recette suppleméntaire.

Si cette TEC avait été appliquée à partir de 2005 sans avoir d'impact sur les balances commerciales, les taux d'importation se seraient envolé de manière exponentielle (ce qui bien sûr rend caduc l'hypothèse de l'absence d'impact, vu les valeurs de taux atteint) :

Les taux d'importation s'envoleraient pour les pays avec lesquels notre balance commerciale est déficitaire, principalement les exportateurs d'énergie fossile et la Chine.

Concernant les pays dont nous importons notre énergie fossile (Russie, Norvège, Algérie, etc...), la taxe carbone me parait plus lisible que la TEC.

Concernant la Chine, nos échanges commerciaux ont atteint un tel déséquilibre qu'un système tel que la TEC ne me parait pas envisageable. Nous ne pouvons imaginer à court terme (re)fabriquer en Europe tous les produits que nous importons de Chine. Je pense que des taxes d'importations construites de manière raisonnée et transparente sont plus réalistes. Pour qu'un système tel que la TEC ne fasse pas exploser rapidement les taux d'importation des produits chinois, il faudrait adopter un coefficient k faible, ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres. La difficulté sera d'expliquer sur quelles bases on aura différencié le coefficient k selon les pays (par exemple k=0.01 pour la Chine, au lieu de 0.1 pour le Japon).

Après reflexion, les Taxes sur les Excédents Commerciaux ne me parait pas une proposition si intéressante. Elle ne retiendrait mon attention qu'à 3 conditions :

1) échanges avec des zones économiques d'une taille comparable avec celle de l'Union Européenne, en population et en PIB (ou nouvel indicateur économique plus pertinent).

2) taux cible t (taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires) construit de manière différenciée par pays, sur la base de critères tels que proposés ici.

3) coefficient k faible (typiquement 0.01), ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres et lui fait donc perdre son intérêt principal.

Fidèle à mes bonnes habitudes, j'ai fait mon petit calcul de coin de table sur la TEC telle que proposée par Laurent S.

Je rappelle que la variation de cette Taxe sur les Excédents Commerciaux est basée sur une formule de ce type :

T’=t+(T-t).ln(1+exp(-k.S))/ln(2)

dans laquelle :

T' est le taux de la taxe à l'année N+1,

T est le taux de la taxe à l'année N,

t est le taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires,

k est un coefficient de proportionalité asymptote entre le produit de la taxe et le déficit commercial,

S est le solde de la balance commerciale.

Les données Eurostat (extraction du 31 août 2011) donne pour l'Union Européenne à 27 un déficit commercial de -153 milliards d'euros pour 2010.

En 2006, le tarif douanier moyen appliqué par l'Union Européenne sur l'ensemble des produits (produits agricoles exclus) était de 3.9%. Considérons-le pour l'exercice uniforme à tous les pays : T=3.9%.

Bien entendu, nous n'avons pas le recul de plusieurs années d'évolution de la TEC, et son impact sur le solde des balances commerciales, mais nous pouvons commencer par regarder ce que cela donnerait pour la première année d'application (moyenne de la première année des scenarii dans lesquels la TEC aurait appliqué pour la première fois entre 2006 et 2010).

Si on cherche à atteindre la libre circulation des biens (t=0%), avec la valeur retenue par Laurent S. de k=0.119223, le taux de taxation moyen bondit de 3.7% à 24.6%, générant près de 303 milliards d'euros de recette supplémentaire... Brutal ! Les importations chinoises se retrouvent du jour au lendemain taxées à 94%.

En retenant t=3% comme taux cible en cas d'excédent commercial et la même valeur du coefficient k, on obtient une taxe d'importation moyenne de 7.6% et 64 milliards d'euros de recette suppleméntaire.

Si cette TEC avait été appliquée à partir de 2005 sans avoir d'impact sur les balances commerciales, les taux d'importation se seraient envolé de manière exponentielle (ce qui bien sûr rend caduc l'hypothèse de l'absence d'impact, vu les valeurs de taux atteint) :

Les taux d'importation s'envoleraient pour les pays avec lesquels notre balance commerciale est déficitaire, principalement les exportateurs d'énergie fossile et la Chine.

Concernant les pays dont nous importons notre énergie fossile (Russie, Norvège, Algérie, etc...), la taxe carbone me parait plus lisible que la TEC.

Concernant la Chine, nos échanges commerciaux ont atteint un tel déséquilibre qu'un système tel que la TEC ne me parait pas envisageable. Nous ne pouvons imaginer à court terme (re)fabriquer en Europe tous les produits que nous importons de Chine. Je pense que des taxes d'importations construites de manière raisonnée et transparente sont plus réalistes. Pour qu'un système tel que la TEC ne fasse pas exploser rapidement les taux d'importation des produits chinois, il faudrait adopter un coefficient k faible, ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres. La difficulté sera d'expliquer sur quelles bases on aura différencié le coefficient k selon les pays (par exemple k=0.01 pour la Chine, au lieu de 0.1 pour le Japon).

Après reflexion, les Taxes sur les Excédents Commerciaux ne me parait pas une proposition si intéressante. Elle ne retiendrait mon attention qu'à 3 conditions :

1) échanges avec des zones économiques d'une taille comparable avec celle de l'Union Européenne, en population et en PIB (ou nouvel indicateur économique plus pertinent).

2) taux cible t (taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires) construit de manière différenciée par pays, sur la base de critères tels que proposés ici.

3) coefficient k faible (typiquement 0.01), ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres et lui fait donc perdre son intérêt principal.

jeudi 12 juillet 2012

taxes d'importation : Taxe sur les Excédents Commerciaux

En 2011 le déficit commercial de la France atteint 69,59 milliards d'euros (dont la facture énergétique en représente 100 %, ce qui revient à dire que hors énergie, la balance commerciale de la France est à l'équilibre !). Voici l'évolution des importations et des exportations françaises et du solde de la balance commerciale exprimés en % du PIB :

Au niveau européen, la balance commerciale de la Zone Euro était à l'équilibre en mai 2011; le déficit de l'Union Européenne était de 193 milliards d'euros en 2010, soit environ 1.5% du PIB de l'UE.

Si l'objectif n'était "que" d'équilibrer la balance des paiements, ce qui fait directement référence à la Charte de La Havane, l'idée la plus intéressante à mettre en place me parait celle de la Taxe sur les Excédents Commerciaux (TEC), dans sa version expliquée de manière très didactive ici par Laurent S. Cela consiste à taxer les échanges internationaux aux taux qui équilibrent les échanges (taux différenciés par pays et par devises). Ces taux seront révisés par période (le mois me parait le plus adapté), et cette politique devra être maintenue suffisament longtemps pour permettre de tendre vers des équilibres.

Mes propositions de taxes d'importation tentaient de pallier aux écarts de coût du travail, d'engagement dans les dépenses sociales ou dans les normes environnementales. J'écrivais plus tôt que la difficultée est de supporter le coût de choix politiques (celui d'un certain niveau de protection sociale, d'objectifs écologiques ambitieux...), et de se retrouver en concurrence avec des pays n'ayant pas fait les mêmes choix et offrant donc des coûts de production plus compétitifs à court terme. La TEC telle que proposée permettrait justement à des sociétés ayant fait des choix politiques différents de cohabiter. L'inconvénient est que cela n'incite pas les pays producteurs à réflechir sur les dégâts sociaux et environnementaux de leurs économies. L'avantage est que cela n'impose pas de modèle : nous ne sommes pas dans l'impérialisme. Des négociations dans les instances internationales aurront pour but de faire converger les lois nationales dans le sens du progrès social et environnemental, avec le risque de la faible efficacité qu'on connait à ce type de négociations.

Enfin, la TEC répond également aux risque de représailles et de guerre économique, car si un pays taxait nos produits en représailles, cela ferait chuter nos exportations dans un premier temps, ce qui aurait pour effet d'augmenter automatiquement les taxes sur leurs exportations vers l'Europe.

La mise en place de la TEC au niveau européen doit nécessairement s'accompagner d'une harmonisation européenne. Même si les écarts entre pays européens sont bien moindres qu'avec d'autres pays du monde, on ne peut continuer longtemps à promouvoir la circulation sans taxes des biens et des capitaux en l'absence de législations sociales et environnementales harmonisées entre les différents pays d'Europe. Je trouverai dommage de devoir instaurer ces taxes d'import/export à nos partenaires de l’Union Européenne.

Au niveau européen, la balance commerciale de la Zone Euro était à l'équilibre en mai 2011; le déficit de l'Union Européenne était de 193 milliards d'euros en 2010, soit environ 1.5% du PIB de l'UE.

Si l'objectif n'était "que" d'équilibrer la balance des paiements, ce qui fait directement référence à la Charte de La Havane, l'idée la plus intéressante à mettre en place me parait celle de la Taxe sur les Excédents Commerciaux (TEC), dans sa version expliquée de manière très didactive ici par Laurent S. Cela consiste à taxer les échanges internationaux aux taux qui équilibrent les échanges (taux différenciés par pays et par devises). Ces taux seront révisés par période (le mois me parait le plus adapté), et cette politique devra être maintenue suffisament longtemps pour permettre de tendre vers des équilibres.

Mes propositions de taxes d'importation tentaient de pallier aux écarts de coût du travail, d'engagement dans les dépenses sociales ou dans les normes environnementales. J'écrivais plus tôt que la difficultée est de supporter le coût de choix politiques (celui d'un certain niveau de protection sociale, d'objectifs écologiques ambitieux...), et de se retrouver en concurrence avec des pays n'ayant pas fait les mêmes choix et offrant donc des coûts de production plus compétitifs à court terme. La TEC telle que proposée permettrait justement à des sociétés ayant fait des choix politiques différents de cohabiter. L'inconvénient est que cela n'incite pas les pays producteurs à réflechir sur les dégâts sociaux et environnementaux de leurs économies. L'avantage est que cela n'impose pas de modèle : nous ne sommes pas dans l'impérialisme. Des négociations dans les instances internationales aurront pour but de faire converger les lois nationales dans le sens du progrès social et environnemental, avec le risque de la faible efficacité qu'on connait à ce type de négociations.

Enfin, la TEC répond également aux risque de représailles et de guerre économique, car si un pays taxait nos produits en représailles, cela ferait chuter nos exportations dans un premier temps, ce qui aurait pour effet d'augmenter automatiquement les taxes sur leurs exportations vers l'Europe.

La mise en place de la TEC au niveau européen doit nécessairement s'accompagner d'une harmonisation européenne. Même si les écarts entre pays européens sont bien moindres qu'avec d'autres pays du monde, on ne peut continuer longtemps à promouvoir la circulation sans taxes des biens et des capitaux en l'absence de législations sociales et environnementales harmonisées entre les différents pays d'Europe. Je trouverai dommage de devoir instaurer ces taxes d'import/export à nos partenaires de l’Union Européenne.

financement de l'assurance chômage

autre sujet épineux...

L'Unedic estime que les recettes de l’Assurance chômage atteindraient 32,6 milliards d'euros en 2012, à comparer aux dépenses d’indemnisation qui atteindraient 35,6 milliards d'euros, ce qui génère un déficit de 3 milliards d'euros. sur les 20 dernières années, cette situation n'est pas exceptionnelle :

Comment financer ce système d'indemnisation est une question qui méritera d'être refléchie (pour l'instant, la TAC reste ma solution de référence), mais on peut aussi se demander comment répartir l'enveloppe des 32.6 milliards d'euros de recettes de l'Assurance chômage.

Toujours selon l'Unedic, 2314100 sont bénéficiaires de l'assurance chômage fin mars 2012. Un partage égalitaire donnerait 1170 € par chômeur et par mois.

Revenons au système actuel :

Actuellement, l'allocation journalière de chômage est calculée pour partie d'après le salaire journalier de référence, qui est constitué des rémunérations soumises à cotisations au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (12.124 € par mois). Le montant de l'allocation journalière de chômage est ensuite égal 40,4% du salaire journalier de référence + 11.34 €/jour, ou 57,4% du salaire journalier de référence si ce calcul est plus avantageux pour l'assuré. Le montant net de l'allocation journalière ne peut pas être inférieur à 27.66€, ni supérieur à 75% du salaire journalier de référence.

Ouf !

Imaginons maintenant une autre solution :

On adopterait un système proche du système actuel, avec une allocation proportionnelle à la moyenne des derniers salaires, allocation que l'on encadrerait par un minimum (les 27.66€/jour cités plus haut) et un plafond (par exemple 5 fois le salaire minimum). Mais on se donnerait également comme règle que l'organisme d'assurance chômage ne peut pas emprunter et ne doit donc pas être déficitaire. Si l'on arrive dans une période où l'organisme ne peut plus verser les allocations comme décrit précédemment, on diminuera le plafond des allocations et le taux de l'allocation par rapport aux derniers salaires, pour que l'organisme reste à l'équilibre financier.

Enfin, il faudra chercher à harmoniser entre pays européens le mode de financement de nos assurances chômage, les durées d'indemnisation, les montants des allocations minimum et maximum... qui sont actuellement très différents.

L'Unedic estime que les recettes de l’Assurance chômage atteindraient 32,6 milliards d'euros en 2012, à comparer aux dépenses d’indemnisation qui atteindraient 35,6 milliards d'euros, ce qui génère un déficit de 3 milliards d'euros. sur les 20 dernières années, cette situation n'est pas exceptionnelle :

ce qui impacte directement la situation financière de l'organisme gérant ces indémnisations :

Comment financer ce système d'indemnisation est une question qui méritera d'être refléchie (pour l'instant, la TAC reste ma solution de référence), mais on peut aussi se demander comment répartir l'enveloppe des 32.6 milliards d'euros de recettes de l'Assurance chômage.

Toujours selon l'Unedic, 2314100 sont bénéficiaires de l'assurance chômage fin mars 2012. Un partage égalitaire donnerait 1170 € par chômeur et par mois.

Revenons au système actuel :

Actuellement, l'allocation journalière de chômage est calculée pour partie d'après le salaire journalier de référence, qui est constitué des rémunérations soumises à cotisations au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé, dans la limite de quatre fois le plafond de la sécurité sociale (12.124 € par mois). Le montant de l'allocation journalière de chômage est ensuite égal 40,4% du salaire journalier de référence + 11.34 €/jour, ou 57,4% du salaire journalier de référence si ce calcul est plus avantageux pour l'assuré. Le montant net de l'allocation journalière ne peut pas être inférieur à 27.66€, ni supérieur à 75% du salaire journalier de référence.

Ouf !

Imaginons maintenant une autre solution :

On adopterait un système proche du système actuel, avec une allocation proportionnelle à la moyenne des derniers salaires, allocation que l'on encadrerait par un minimum (les 27.66€/jour cités plus haut) et un plafond (par exemple 5 fois le salaire minimum). Mais on se donnerait également comme règle que l'organisme d'assurance chômage ne peut pas emprunter et ne doit donc pas être déficitaire. Si l'on arrive dans une période où l'organisme ne peut plus verser les allocations comme décrit précédemment, on diminuera le plafond des allocations et le taux de l'allocation par rapport aux derniers salaires, pour que l'organisme reste à l'équilibre financier.

Enfin, il faudra chercher à harmoniser entre pays européens le mode de financement de nos assurances chômage, les durées d'indemnisation, les montants des allocations minimum et maximum... qui sont actuellement très différents.

dimanche 8 juillet 2012

effectifs enseignants

Quelques graphiques pour re-situer l'évolution du nombre d'élèves :

et de profs :

(attention: l'échelle de temps n'est pas la même sur tous les graphiques, et l'échelle des ordonnées ne démarre pas toujours à 0 ce qui fausse la perception).

Ces données devraient logiquement permettre de calculer un taux d'encadrement :

Ce serait intéressant de pouvoir suivre ce type de taux sur du long terme (quelques dizaines d'années) et d'en faire des projections à un horizon de 10 à 20 ans.

Une autre façon d'aborder le sujet est celui des dépenses d'éducation :

et de profs :

(attention: l'échelle de temps n'est pas la même sur tous les graphiques, et l'échelle des ordonnées ne démarre pas toujours à 0 ce qui fausse la perception).

Ces données devraient logiquement permettre de calculer un taux d'encadrement :

Ce serait intéressant de pouvoir suivre ce type de taux sur du long terme (quelques dizaines d'années) et d'en faire des projections à un horizon de 10 à 20 ans.

Une autre façon d'aborder le sujet est celui des dépenses d'éducation :

...ramenées au nombre d'élèves :

Enfin vient le sujet de l'efficacité de ces dépenses.

samedi 7 juillet 2012

transitionS

Quelques thèmes issus de la mouvance villes en transition, thèmes qu'il sera important d'intégrer à nos propositions :

- dimunition de notre dépendance aux énergies fossiles,

- décroissance énergétique,

- relocalisation de l'économie,

- diminution de l'empreinte écologique,

- réappropriation des savoirs et des techniques,

- simplicité volontaire

Inscription à :

Articles (Atom)