A récolter des fonds ! Plutôt que d'entendre parler du nerf de la guerre, je préfèrerai entendre parler de celui de la paix. Ou même plutôt des moyens de préparer l'avenir.

A quoi sert l'impôt?

L'impôt sert à récolter les fonds permettant à la fois d'offrir une vie meilleure aux citoyens actuels et à préparer l'avenir (c'est à dire permettre une vie meilleure aux citoyens futurs).

A quoi devrait servir l'impôt?

1) à financer les dépenses publiques, et j'ai écrit ici ce que j'attendais de l'Etat dans ce domaine, en tant que protecteur de ses citoyens. J'y intègre volontiers les diverses protections sociales (vieillesse, maladie, chômage). Ces dépenses publiques doivent également financer les orientations de long terme.

2) à soutenir les orientations retenues, en tentant de modifier certains comportements considérés comme nocifs pour les citoyens ou pour la société. Dans ce cadre rentrent les taxes sur l'alcool, le tabac, les armes, taxe carbone... C'est le rôle incitatif de l'impôt: on doit veiller à ce qu'il ne devienne pas punitif.

3) à réduire les inégalités : c'est le rôle redistributif de l'impôt. L’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen déclare que "la contribution commune [...] doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés". Cela ne consiste pas à supprimer les inégalités de revenus ou de patrimoine (i.e. assurer à tous le même revenu ou le même patrimoine), mais à garantir que chacun ait un revenu minimum lui permettant de vivre dignement et que chacun contribue selon ses moyens au bien commun (progressivité de l'impôt).

Juste quelques idées pour contribuer au débat et préparer nos avenirs, par un bricolo de la politique et de l'économie.

mercredi 29 août 2012

mardi 31 juillet 2012

Bourse, instantanéité et courtermisme

High-frequency trading...

On peut effectuer 2 transactions financières à 10 microsecondes d'intervalle...

Ces transactions à haute fréquence réalisées par des algorithmes informatiques occupent une place importante dans nos marchés financiers.

Quelques exemples:

En novembre 2010 en Europe, le trading haute fréquence représentait environ 35 % des échanges.

En novembre 2011, 90% des ordres envoyés sur le marché actions et environ 30% des transactions sont émis par des traders à haute fréquence.

En juillet 2009, les transactions à haute fréquence génèreraient 73 % du volume de négociation d'actions sur les marchés des États-Unis.

En octobre 2016, les transactions à haute fréquence représentent, selon l’Autorité européenne des marchés financiers, entre 21 et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris.

En juillet 2011, le temps moyen de détention d'une action américaine est estimé à 22 secondes !!

Les marchés financiers ne jouent plus leur rôle de lieu de rencontre entre projets et capitaux, et cela fait courir des risques à toute notre société.

La plupart des transactions boursières répondent à une logique purement spéculative : François Morin estime que 95 % du montant des transaction financières sert uniquement la spéculation. L'instantanéité possible des transactions a provoqué leur perte de finalité économique.

Au delà des transactions purement spéculatives, la Bourse dans son fonctionnement actuel favorise toujours ce qui contribue à la maximisation rapide du cours de l'action par n'importe quel moyen. Le courtermisme exige des entreprises une rentabilité élevée et immédiate.

On peut effectuer 2 transactions financières à 10 microsecondes d'intervalle...

Ces transactions à haute fréquence réalisées par des algorithmes informatiques occupent une place importante dans nos marchés financiers.

Quelques exemples:

En novembre 2010 en Europe, le trading haute fréquence représentait environ 35 % des échanges.

En novembre 2011, 90% des ordres envoyés sur le marché actions et environ 30% des transactions sont émis par des traders à haute fréquence.

En juillet 2009, les transactions à haute fréquence génèreraient 73 % du volume de négociation d'actions sur les marchés des États-Unis.

En octobre 2016, les transactions à haute fréquence représentent, selon l’Autorité européenne des marchés financiers, entre 21 et 45 % des volumes de transactions réalisées sur les actions de la Bourse de Paris.

En juillet 2011, le temps moyen de détention d'une action américaine est estimé à 22 secondes !!

Les marchés financiers ne jouent plus leur rôle de lieu de rencontre entre projets et capitaux, et cela fait courir des risques à toute notre société.

La plupart des transactions boursières répondent à une logique purement spéculative : François Morin estime que 95 % du montant des transaction financières sert uniquement la spéculation. L'instantanéité possible des transactions a provoqué leur perte de finalité économique.

Au delà des transactions purement spéculatives, la Bourse dans son fonctionnement actuel favorise toujours ce qui contribue à la maximisation rapide du cours de l'action par n'importe quel moyen. Le courtermisme exige des entreprises une rentabilité élevée et immédiate.

Pour limiter la spéculation, la proposition la plus courante est une taxe sur les transactions financières. Cela reprend le principe de la taxe Tobin : taxer les transactions monétaires internationales limiterait la volatilité des taux de change. Mais limiter la spéculation ne supprime pas les effets pervers du courtermisme.

Pour rendre à la Bourse sa fonction première, celle de lieu de rencontre entre projets et capitaux, une bonne piste est de changer son rapport au temps.

J'ai décrit plus tôt une taxe dégressive de façon exponentielle avec le temps entre l’achat et la vente

d’une action. Une action revendue dans l’heure serait taxée de 5%, dans le jour à

4% dans la semaine à 3%, dans le mois à 2% dans l’année à 1%, puis détaxé au-delà.

Cela ne répond pas à l'échelle de la microseconde... Pour cela, une autre idée : imposer de ne faire qu'une seule cotation par jour. Tous les ordres devront être passés avant 12h, et cotation rendue publique à 14h. Hop! les robots traders sont mis au chômage!!

Cela ne répond pas complètement aux souhaits des entrepreneurs, qui est de trouver des investisseurs réellement intéressés aux projets de leur entreprise sur le long terme.

Et pour cela la meilleure proposition entrevue jusque-là est celle de la « Bourse Ethique à Viscosité Assurée ». L'idée révolutionnaire est la suivante : lors de la revente d'une action, l’actionnaire verse automatiquement une partie de la plus-value à l’entreprise émettrice de l’action, selon une formule décroissant exponentiellement.

Limiter la volatilité ou introduire de la viscosité ?

effet de serre et élevage : taxe carbone encore

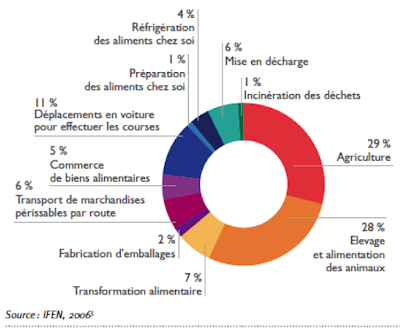

L'alimentation serait responsable de 36 % de nos émissions de gaz à effet de serre :

Selon le FAO (Food and Agriculture Organisation), 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde proviendraient de l’élevage de bétail, soit davantage que le secteur des transports.

L'élevage serait responsable de 37% des émissions de méthane relevant des activités humaines, soit plus en équivalent CO2 que le secteur des transports.

Selon une étude de l’Université de Chicago, une réduction de la consommation de viande de 20 % par les citoyens américains aurait le même effet que si l’ensemble des Américains se promenait en Toyota Prius (4 litres/100km) plutôt qu’en berline (environ 9 litres/100km).

J'ai trouvé ici quelques chiffres:

L’élevage représente à lui seul 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Produire 1 kg de viande de bœuf => 18 kg d’équivalent CO2

Produire 1 kg de viande de porc => 3 kg d’équivalent CO2

Produire 1 litre de lait => 1 kg d’équivalent CO2

ou plus récemment :

Je propose donc d'étendre la taxe carbone à l'élevage. A 150€ la tonne de CO2, cela représenterait donc à taxer :

1 kg de viande de bœuf => taxe de 2.7€

1 kg de viande de porc => taxe de 0.45€

1 litre de lait => taxe de 0.15€

Selon le FAO (Food and Agriculture Organisation), 20 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde proviendraient de l’élevage de bétail, soit davantage que le secteur des transports.

L'élevage serait responsable de 37% des émissions de méthane relevant des activités humaines, soit plus en équivalent CO2 que le secteur des transports.

Selon une étude de l’Université de Chicago, une réduction de la consommation de viande de 20 % par les citoyens américains aurait le même effet que si l’ensemble des Américains se promenait en Toyota Prius (4 litres/100km) plutôt qu’en berline (environ 9 litres/100km).

J'ai trouvé ici quelques chiffres:

L’élevage représente à lui seul 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Produire 1 kg de viande de bœuf => 18 kg d’équivalent CO2

Produire 1 kg de viande de porc => 3 kg d’équivalent CO2

Produire 1 litre de lait => 1 kg d’équivalent CO2

ou plus récemment :

Je propose donc d'étendre la taxe carbone à l'élevage. A 150€ la tonne de CO2, cela représenterait donc à taxer :

1 kg de viande de bœuf => taxe de 2.7€

1 kg de viande de porc => taxe de 0.45€

1 litre de lait => taxe de 0.15€

lundi 30 juillet 2012

financement de la sécurité sociale : CSG

Dans la loi de financenement de la Sécurité Sociale, la Contribution Sociale Généralisée (CSG) représente 16.4% des recettes :

Si l'on voulait financer la protection sociale française uniquement grâce à la CSG, il faudrait instaurer pour cette CSG un taux supérieur à 25%, soit 3.5 fois plus qu'aujourd'hui.

En 2010, les prélèvements sur les salaires représentent 71 % des ressources de la protection sociale.

Substituer la CSG aux cotisations sociales permettrait de faire participer les revenus du capital au financement de la protection sociale, mais la consommation de produits importés ou fabriqués par des machines n'y participerait toujours pas.

Mieux que la TVA anti-délocalisation, mieux que la CSG : la TAC !!

Si l'on voulait financer la protection sociale française uniquement grâce à la CSG, il faudrait instaurer pour cette CSG un taux supérieur à 25%, soit 3.5 fois plus qu'aujourd'hui.

En 2010, les prélèvements sur les salaires représentent 71 % des ressources de la protection sociale.

Substituer la CSG aux cotisations sociales permettrait de faire participer les revenus du capital au financement de la protection sociale, mais la consommation de produits importés ou fabriqués par des machines n'y participerait toujours pas.

Mieux que la TVA anti-délocalisation, mieux que la CSG : la TAC !!

inflation générée par l'application progressive de la TAC

Ma proposition de remplacer les cotisations sociales et la CSG par une Taxe A la Consommation dans le financement de la Sécu génère mécaniquement de l'inflation. En effet, je propose de rendre disponible aux salariés les cotisations sociales salariales auparavant retenues sur leurs salaires ou revenus d'activité (de même, les entreprises récupèreront les cotisations sociales patronales).

D'après la Comptabilité nationale, les cotisations sociales salariales (celles des salariés + les cotisations sociales des non-salariés) représentent ces dernières années 16% des salaires nets declarés et revenus d'activité non salariée : l'instauration de la TAC en 5 ans équivaut donc à une inflation annuelle de 3% sur ces revenus (plus exactement de 2% annuel sur les salaires et de 4% annuel sur les revenus des non-salariés).

Après les 5 ans de transition, les salaires (et revenus d'activités en général) auront donc augmenté de 16% en moyenne. Dans le même temps, les prix augmenteront mécaniquement. En effet, si la TVA disparaitra, l'instauration d'une TAC non remboursable à 12% se répercutera sur les prix. Mais alors que le coût de la protection sociale française ne se répercutait jusque-là que sur les prix des produits fabriqués en France et à fort contenu de main d'oeuvre, il se répercutera sur l'ensemble des biens et services consommés sur le territoire, qu'ils soient produits ici ou ailleurs, fabriqués par de la main d'oeuvre ou mécaniquement, consommés par des habitants ou par des touristes.

D'après la Comptabilité nationale, les cotisations sociales salariales (celles des salariés + les cotisations sociales des non-salariés) représentent ces dernières années 16% des salaires nets declarés et revenus d'activité non salariée : l'instauration de la TAC en 5 ans équivaut donc à une inflation annuelle de 3% sur ces revenus (plus exactement de 2% annuel sur les salaires et de 4% annuel sur les revenus des non-salariés).

Après les 5 ans de transition, les salaires (et revenus d'activités en général) auront donc augmenté de 16% en moyenne. Dans le même temps, les prix augmenteront mécaniquement. En effet, si la TVA disparaitra, l'instauration d'une TAC non remboursable à 12% se répercutera sur les prix. Mais alors que le coût de la protection sociale française ne se répercutait jusque-là que sur les prix des produits fabriqués en France et à fort contenu de main d'oeuvre, il se répercutera sur l'ensemble des biens et services consommés sur le territoire, qu'ils soient produits ici ou ailleurs, fabriqués par de la main d'oeuvre ou mécaniquement, consommés par des habitants ou par des touristes.

dimanche 29 juillet 2012

Allocation Universelle

Voilà une idée dérangeante autant qu'intéressante.

De quoi s'agit-il ?

un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ; un revenu versé inconditionnellement, sans justification de ressources, à tout individu, de sa naissance à sa mort, du seul fait qu'il existe.

Ou, en V.O. : A basic income is an income unconditionally granted to all on an individual basis, without means test or work requirement.

C'est le meilleur moyen d'éliminer tout risque d'extrême pauvreté, et de garantir à chacun la sécurité fondamentale lui permettant de disposer pleinement de sa liberté et d’effectuer ses propres choix.

Cette Allocation Universelle sera versée à tous les résidents français sur base individuelle, sans aucune distinction de condition, revenu, statut... La seule distinction acceptable serait celle de l'âge : un enfant recevra la moitié de l'allocation d'un adulte.

Profitons-en pour simplifier et rendre plus lisible notre système d'Etat-providence constitué d'empilement d'aides sociales. Cette Allocation Universelle remplacera toutes ces aides: Allocation familiales (et autres prestations sociales liées à la composition familiale), Revenu Minimum d'Insertion (R.M.I.), Revenu de Solidarité Active (R.S.A.), Prime pour l'Emploi... près de 60 milliards d'euros en 2010 au total. cela pour l'application française, mais je propose que cette même Allocation Universelle soit appliquée simultanément dans tous les pays européens, remplaçant dans chaque pays les aides équivalentes aux aides sociales françaises citées ci-dessus.

Comme imaginé ailleurs, je propose que cette Allocation Universelle soit mise en place en 5 ans, par tranches de 20% (les aides remplacées étant supprimées au même rythme).

2 questions restants ouvertes :

1) à quel montant fixer cette Allocation Universelle?

2) comment la financer?

Sur la question du financement, une première remarque que je dois à Marc de Basquiat ("rationalisation d'un système redistributif complexe : une modélisation de l'allocation universelle en France") : le mécanisme de l'Allocation Universelle permet théoriquement de réaliser un profil de redistribution similaire à celui d'un impôt négatif un temps envisagé, comme le montre le petit graphique ci-dessous :

De quoi s'agit-il ?

un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur une base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie ; un revenu versé inconditionnellement, sans justification de ressources, à tout individu, de sa naissance à sa mort, du seul fait qu'il existe.

Ou, en V.O. : A basic income is an income unconditionally granted to all on an individual basis, without means test or work requirement.

C'est le meilleur moyen d'éliminer tout risque d'extrême pauvreté, et de garantir à chacun la sécurité fondamentale lui permettant de disposer pleinement de sa liberté et d’effectuer ses propres choix.

Cette Allocation Universelle sera versée à tous les résidents français sur base individuelle, sans aucune distinction de condition, revenu, statut... La seule distinction acceptable serait celle de l'âge : un enfant recevra la moitié de l'allocation d'un adulte.

Profitons-en pour simplifier et rendre plus lisible notre système d'Etat-providence constitué d'empilement d'aides sociales. Cette Allocation Universelle remplacera toutes ces aides: Allocation familiales (et autres prestations sociales liées à la composition familiale), Revenu Minimum d'Insertion (R.M.I.), Revenu de Solidarité Active (R.S.A.), Prime pour l'Emploi... près de 60 milliards d'euros en 2010 au total. cela pour l'application française, mais je propose que cette même Allocation Universelle soit appliquée simultanément dans tous les pays européens, remplaçant dans chaque pays les aides équivalentes aux aides sociales françaises citées ci-dessus.

Comme imaginé ailleurs, je propose que cette Allocation Universelle soit mise en place en 5 ans, par tranches de 20% (les aides remplacées étant supprimées au même rythme).

2 questions restants ouvertes :

1) à quel montant fixer cette Allocation Universelle?

2) comment la financer?

Sur la question du financement, une première remarque que je dois à Marc de Basquiat ("rationalisation d'un système redistributif complexe : une modélisation de l'allocation universelle en France") : le mécanisme de l'Allocation Universelle permet théoriquement de réaliser un profil de redistribution similaire à celui d'un impôt négatif un temps envisagé, comme le montre le petit graphique ci-dessous :

mercredi 25 juillet 2012

Taxes sur les Excédents Commerciaux

Une première objection sur cette proposition de TEC : je ne vois pas pourquoi on chercherait l'équilibre de la balance commerciale avec tous les pays avec lesquels nous échangeons ; je ne vois pas pourquoi on exigerait qu'un pays exportateur de petrole vers l'Europe utilise ses revenus petroliers pour importer des produits européens. Cela pourrait se justifier, mais avec des zones économiques d'une taille comparable avec celle de l'Union Européenne.

Fidèle à mes bonnes habitudes, j'ai fait mon petit calcul de coin de table sur la TEC telle que proposée par Laurent S.

Je rappelle que la variation de cette Taxe sur les Excédents Commerciaux est basée sur une formule de ce type :

T’=t+(T-t).ln(1+exp(-k.S))/ln(2)

dans laquelle :

T' est le taux de la taxe à l'année N+1,

T est le taux de la taxe à l'année N,

t est le taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires,

k est un coefficient de proportionalité asymptote entre le produit de la taxe et le déficit commercial,

S est le solde de la balance commerciale.

Les données Eurostat (extraction du 31 août 2011) donne pour l'Union Européenne à 27 un déficit commercial de -153 milliards d'euros pour 2010.

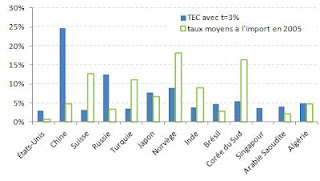

En 2006, le tarif douanier moyen appliqué par l'Union Européenne sur l'ensemble des produits (produits agricoles exclus) était de 3.9%. Considérons-le pour l'exercice uniforme à tous les pays : T=3.9%.

Bien entendu, nous n'avons pas le recul de plusieurs années d'évolution de la TEC, et son impact sur le solde des balances commerciales, mais nous pouvons commencer par regarder ce que cela donnerait pour la première année d'application (moyenne de la première année des scenarii dans lesquels la TEC aurait appliqué pour la première fois entre 2006 et 2010).

Si on cherche à atteindre la libre circulation des biens (t=0%), avec la valeur retenue par Laurent S. de k=0.119223, le taux de taxation moyen bondit de 3.7% à 24.6%, générant près de 303 milliards d'euros de recette supplémentaire... Brutal ! Les importations chinoises se retrouvent du jour au lendemain taxées à 94%.

En retenant t=3% comme taux cible en cas d'excédent commercial et la même valeur du coefficient k, on obtient une taxe d'importation moyenne de 7.6% et 64 milliards d'euros de recette suppleméntaire.

Si cette TEC avait été appliquée à partir de 2005 sans avoir d'impact sur les balances commerciales, les taux d'importation se seraient envolé de manière exponentielle (ce qui bien sûr rend caduc l'hypothèse de l'absence d'impact, vu les valeurs de taux atteint) :

Les taux d'importation s'envoleraient pour les pays avec lesquels notre balance commerciale est déficitaire, principalement les exportateurs d'énergie fossile et la Chine.

Concernant les pays dont nous importons notre énergie fossile (Russie, Norvège, Algérie, etc...), la taxe carbone me parait plus lisible que la TEC.

Concernant la Chine, nos échanges commerciaux ont atteint un tel déséquilibre qu'un système tel que la TEC ne me parait pas envisageable. Nous ne pouvons imaginer à court terme (re)fabriquer en Europe tous les produits que nous importons de Chine. Je pense que des taxes d'importations construites de manière raisonnée et transparente sont plus réalistes. Pour qu'un système tel que la TEC ne fasse pas exploser rapidement les taux d'importation des produits chinois, il faudrait adopter un coefficient k faible, ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres. La difficulté sera d'expliquer sur quelles bases on aura différencié le coefficient k selon les pays (par exemple k=0.01 pour la Chine, au lieu de 0.1 pour le Japon).

Après reflexion, les Taxes sur les Excédents Commerciaux ne me parait pas une proposition si intéressante. Elle ne retiendrait mon attention qu'à 3 conditions :

1) échanges avec des zones économiques d'une taille comparable avec celle de l'Union Européenne, en population et en PIB (ou nouvel indicateur économique plus pertinent).

2) taux cible t (taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires) construit de manière différenciée par pays, sur la base de critères tels que proposés ici.

3) coefficient k faible (typiquement 0.01), ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres et lui fait donc perdre son intérêt principal.

Fidèle à mes bonnes habitudes, j'ai fait mon petit calcul de coin de table sur la TEC telle que proposée par Laurent S.

Je rappelle que la variation de cette Taxe sur les Excédents Commerciaux est basée sur une formule de ce type :

T’=t+(T-t).ln(1+exp(-k.S))/ln(2)

dans laquelle :

T' est le taux de la taxe à l'année N+1,

T est le taux de la taxe à l'année N,

t est le taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires,

k est un coefficient de proportionalité asymptote entre le produit de la taxe et le déficit commercial,

S est le solde de la balance commerciale.

Les données Eurostat (extraction du 31 août 2011) donne pour l'Union Européenne à 27 un déficit commercial de -153 milliards d'euros pour 2010.

En 2006, le tarif douanier moyen appliqué par l'Union Européenne sur l'ensemble des produits (produits agricoles exclus) était de 3.9%. Considérons-le pour l'exercice uniforme à tous les pays : T=3.9%.

Bien entendu, nous n'avons pas le recul de plusieurs années d'évolution de la TEC, et son impact sur le solde des balances commerciales, mais nous pouvons commencer par regarder ce que cela donnerait pour la première année d'application (moyenne de la première année des scenarii dans lesquels la TEC aurait appliqué pour la première fois entre 2006 et 2010).

Si on cherche à atteindre la libre circulation des biens (t=0%), avec la valeur retenue par Laurent S. de k=0.119223, le taux de taxation moyen bondit de 3.7% à 24.6%, générant près de 303 milliards d'euros de recette supplémentaire... Brutal ! Les importations chinoises se retrouvent du jour au lendemain taxées à 94%.

En retenant t=3% comme taux cible en cas d'excédent commercial et la même valeur du coefficient k, on obtient une taxe d'importation moyenne de 7.6% et 64 milliards d'euros de recette suppleméntaire.

Si cette TEC avait été appliquée à partir de 2005 sans avoir d'impact sur les balances commerciales, les taux d'importation se seraient envolé de manière exponentielle (ce qui bien sûr rend caduc l'hypothèse de l'absence d'impact, vu les valeurs de taux atteint) :

Les taux d'importation s'envoleraient pour les pays avec lesquels notre balance commerciale est déficitaire, principalement les exportateurs d'énergie fossile et la Chine.

Concernant les pays dont nous importons notre énergie fossile (Russie, Norvège, Algérie, etc...), la taxe carbone me parait plus lisible que la TEC.

Concernant la Chine, nos échanges commerciaux ont atteint un tel déséquilibre qu'un système tel que la TEC ne me parait pas envisageable. Nous ne pouvons imaginer à court terme (re)fabriquer en Europe tous les produits que nous importons de Chine. Je pense que des taxes d'importations construites de manière raisonnée et transparente sont plus réalistes. Pour qu'un système tel que la TEC ne fasse pas exploser rapidement les taux d'importation des produits chinois, il faudrait adopter un coefficient k faible, ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres. La difficulté sera d'expliquer sur quelles bases on aura différencié le coefficient k selon les pays (par exemple k=0.01 pour la Chine, au lieu de 0.1 pour le Japon).

Après reflexion, les Taxes sur les Excédents Commerciaux ne me parait pas une proposition si intéressante. Elle ne retiendrait mon attention qu'à 3 conditions :

1) échanges avec des zones économiques d'une taille comparable avec celle de l'Union Européenne, en population et en PIB (ou nouvel indicateur économique plus pertinent).

2) taux cible t (taux vers lequel tend la taxe si les exportations sont excédentaires) construit de manière différenciée par pays, sur la base de critères tels que proposés ici.

3) coefficient k faible (typiquement 0.01), ce qui rend le système moins réactif aux déséquilibres et lui fait donc perdre son intérêt principal.

Inscription à :

Articles (Atom)